【フレーミング効果】具体例によって「たしかに」が体験できます。

この記事は、この様な方へ向けて書いています。

「とにかく活用事例をたくさん知りたい。」

という方にもおすすめの記事です。よくある活用事例からマニアックな活用事例までたくさんの情報を網羅的に書きました。

この記事の内容

- フレーミング効果とは何か

- 活用事例

何かのヒントになると思うので是非最後までお読み下さい。

フレーミング効果とは?

フレーミング効果とは「同じことを言い表しても、その表現によって与える印象が変わる」という現象のことです。

ここで例を挙げます。

MacBook Proの値段表示

- 「29万9,800円(税込)」

- 「1万2,491円/月(24回払い)」

これだと後者の方が安く感じませんか??

ですが実際は「1万2,491×24回=29万9,784円」なのでほぼ等しいです。

名前の由来は?

フレーミング効果は英語で表すと「framing effect」です。

飾ってある絵を見る時、その絵が「どの様な額縁で飾ってあるのか?」によってその「絵の印象が変わる」ことがあると思います。

frameは、「枠」とか「額縁」という意味です。絵は同じものでも、つまり物事自体は変わっていなくても、どんな額縁で飾られているか、つまり「どんな視点で見るか」「どんな文脈で見るか」などによって受ける印象が変わること表しています。

そしてその印象は、人々の意思決定に影響を与えます。

フレーミング効果の起源は?

フレーミング効果は「いつ」「誰が」「どこで」発表して広まったのか、について書いておきます。

1981年にアメリカの心理学者、行動経済学者であるダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)さんと、心理学者の故エイモス・トヴェルスキーさんが、米国の権威的な学術誌「サイエンス」上で発表しました。

サイエンスは1880年に創刊され、現在アメリカ科学振興協会 (AAAS) によって発行されている学術雑誌です。

また、ダニエル・カーネマンさんはノーベル経済学賞受賞者でプリンストン大学名誉教授です。

フレーミング効果に関する本

ここでフレーミング効果に関する本をご紹介します。

上述したダニエル・カーネマンさんの本ですね。

知的好奇心に駆り立てられた方は是非。

※このリンクからアマゾンで購入できます。

カーネマンさんとトヴェルスキーさんが行った有名な実験

そもそもカーネマンさんとトヴェルスキーさんがどうやってフレーミング効果を証明したのかという話しです。

「アジア病問題」と呼ばれるこの実験の内容を簡潔に記述します。

ランダムで2グループに分けた被験者に「どちらの対策を採用しますか?」と尋ねました。選択肢は下記の通りです。

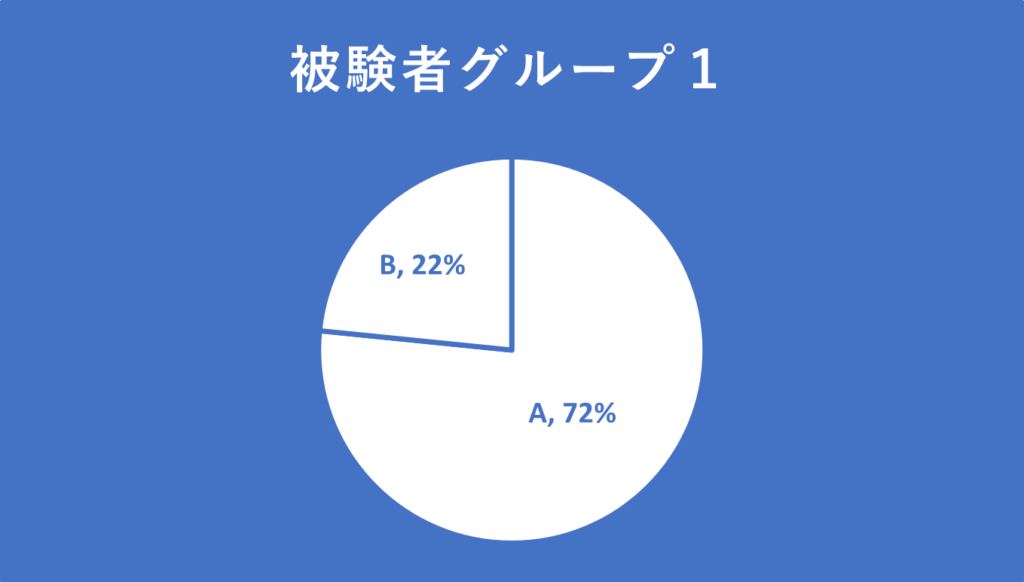

被験者グループ1

- A:200人が必ず助かる対策

- B:600人全員が1/3の確立で助かり、2/3の確立で600人が誰も助からない対策

もう一つのグループには下記のような選択肢で尋ねました。

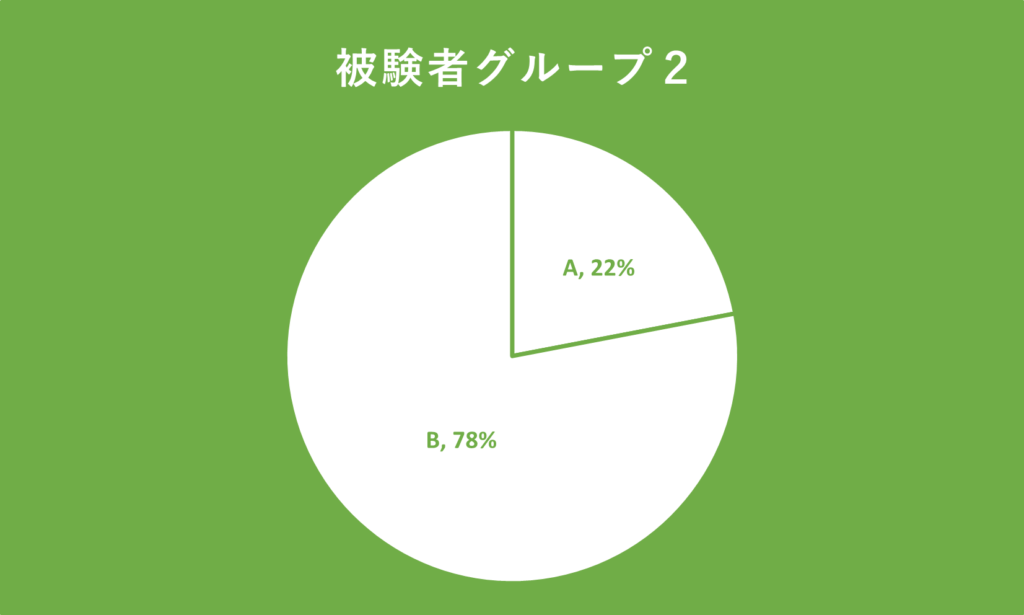

被験者グループ2

- A:400人が必ず亡くなる対策

- B:600人全員が1/3の確立で亡くならず、2/3の確立で600人が全員が亡くなる対策

結果は下記のようになりました。

グループ1の結果

- A:72%

- B:28%

そしてグループ2は、なんと!

グループ2の結果

- A:22%

- B:78%

図も作成したので添付しておきますね。

グループ1とグループ2では言い表している事象自体は同じです。違いは「助かる」という言葉を使って表したのか、「亡くなる」を使って表したのかです。

そして、AとBは期待値は一緒なので論理的に人を多く救う選択肢があるわけではありません。

多くの人を救う可能性があるが多くの人が亡くなる可能性がある選択肢か、確実に少数の人を救うが確実に一定の人が亡くなる選択肢です。

注目してほしい点

注目すべきポイントは、グループ1とグループ2は同じことを言い表しているのに、グループ1のAは72%の人が選択し、グループ2のAは22%の人しか選択しなかった点です。

ランダムで被験者を分けたのでここに偏りはないとすると、言い表し方で「結果違いがでた」ことになります。

フレーミング効果の「活用事例」

それでは活用事例を対象に挙げていきます。何かヒントになったりすれば幸いですね。

では書きます。

5g配合を5000mg配合に言い換える。

「~mg配合!」こんな表現をよく見かけませんか??

身体に良いとされている栄養成分なんかをアピールポイントとして消費者に訴求してたりする商品ですね。

単位を小さくしてゼロをたくさんつける方が「たっぷり入ってる!」と思ってもらえるのかもしれませんね。単に有効数字とか慣習てきな話しかもしれないけど。

4枚買うと25%オフを3枚で次の1枚無料に言い換える。

25%オフを「3枚買うと次の1枚無料」と言い換えることで「お得感」を出すことができるかもしれません。

「無料」という言葉の破壊力は大きいと思います。

さらに、たくさん買ってくれるお得意さんに対して恩返し的なをしつつ、少量の購入者さんからはしっかりとお金を取るということが可能となります!

現金値引きをポイント還元に変える。

10万円相当の商品を買うと10%値引きします!とすると、顧客は10万円相当の商品に対して9万円支払うことなります。

そして次回にその1万円で1万円相当の商品を購入した場合は、支払う金額は9000円となり、合計は9万9千円となります。

ですが10万円相当の商品を買うと10%分の金額をポイントとして還元します!とすると、顧客は10万円支払って、次に来た時はポイントから1万円使えます。ですがポイントからは10%還元されないので、合計で支払う金額は10万円となります。

両者を比べると、「10%ポイント還元」の方が多い金額を支払っていることになります。

10%値引きの方の還元率を計算すると、当然ですが、

11万円相当の商品 × (1-還元率) = 支払った金額

11万円相当の商品 × 還元率 = 9万円9千円

還元率 = 10%

ですが、10%ポイント還元の方の還元率を計算すると、

11万円相当の商品 × (1-還元率) = 支払った金額

11万円相当の商品 × 還元率 = 10万円

還元率 = 9.090909….%

なので還元率は約9.1%です。

ですが見え方としては、還元されたポイントで次回のお買い物は「ポイントのみ」で買い物できる為に「お得感」が出るのかもしれませんね。

10%というちょっと大きい数字も使えますし。

無料のチョコレート

この様な実験が行われたと聞きます。どこか忘れましたが、、。

被験者に「買うならどちらを選びますか?」と質問します。

質問1

- 1個千円のチョコレート

- 1個100円のチョコレート

これだと1個千円の高級なチョコを選ぶ人も多かったそうですが、どちらも100円値引きすると違った結果になったそうです。

質問2

- 1個900円のチョコレート

- 無料のチョコレート1個

これだと無料のチョコレートを選ぶ人が多かったそうです。

どちらも100円の値引きなので、もともと千円のチョコレートを選んだ人なら、それを選んでもおかしくはないのに、この様な結果になりました。

「無料」の破壊力は強いです。

時間を細かい単位で表す。

渋滞突破にかかる時間とか、映画の上映時間とか、飲食店の待ち時間での話しです。これは単位を細かくすることにより時間を短く感じさせる効果があるかもしれません。

「2時間待ち」より「待ち時間120分」の方が早く感じる人が多いのかもしれません。

アプリのダウンロード時間なども、「約1分お待ち下さい。」から「約60秒お待ち下さい。」に言い換えると伝わる印象が変わります。

金額も小分けにすると小さく感じる。

美味しいコーヒーが届くサブスクのサービスを提供するとします。

「1年で3万6500円」とするより「1日100円」とした方が安くお手頃価格に感じます。

単位を小さくするのを試してみるといいかもしれませんね。

掃除機の訴求(コピーライティング)ポジティブな面を強調

「99%のほこりを吸い取ります。」

「1%のほこりは取り残します。」

ポジティブな面を強調した方がイメージがいいので、広告などでは上の例が使われることが多いです。

この例は、当たり前感が出すぎてますが、他のものに応用できると思います。

肥満対策の訴求、ネガティブ面の強調

「瘦せたらかっこよくなりますよ!」

これもいい訴求ですが、

「肥満は万病のもとです、この様な病気に繋がる可能性が高くなります。」

伝わる印象が変わるので、異なるターゲット層に訴求できたりします。

コップの水

コップに水が半分入っています。

「もう半分しか水が入ってないコップがある。」

「まだ半分も水が入っているコップがある。」

この様に、伝え方で何となくの印象が変わるかもしれません。

焦らせる表現

「まだ急げ間に合うかもね。」

よりも

「遅刻したら大変だよ。」

などの様に、マイナスな表現に変えると、焦るかもしれませんね。

ビジネスの提案

「この事業は60%の確立で成功を収めることができます。」

「40%の確立でこの事業は失敗に終わります。」

成功に焦点を当てた方が、イケイケな感じがでるかもしれません。

「1勝4分け」か「5戦無敗」か

新聞の記事で見かけそうな感じがしますが、「1勝4分け」を「5戦無敗」にするとぱっとみ少し良い結果に見えたりしませんかね。

「満足度95% 」か「不満足度5% 」か

満足にフォーカスして書くのはあるあるですが、不満にフォーカスすると悪く聞こえます。

友達などに商品を猛烈におすすめされて断りずらい時は、「でもそれって不満足度が5%ってことだよね?5%の人は何が嫌だったんだろうね?」みたいに返すと、印象が変わって聞こえます。

100点満点のテスト

あたり前な話しですが、基準値をどこに置くかで評価が変わります。

90点を取った場合、80点を基準値とする人からすると「え、やったあ!」な感じですが、100点を狙ってた人からすると「ん~微妙だな」となります。

基準値的なものを上手く作ると「よく見せたり」「悪くみせる」ことができるかもしれません。

購入者の90%が効果を実感しています!

よくあるフレーズ「購入者の90%が効果を実感しています!」これも良い点にフォーカスしてますが、

「購入者の10%は効果を実感できませんでした。」だと、欠点があるのでは??とそっちに思考がいきやすくなるかなと。

松竹梅の法則

松竹梅の法則と呼ばれる法則があります。

それは何ぞやと言うと、「プランA」「プランB」など2つから選んでもらうと、割れてしまう可能性がありますが、「プランA」「プランB」「プランC」とすると、真ん中が選ばれやすいです。

買わせたいプランより劣った高額なプランを容易することで、狙ったプランが「お得」と相対的に考えて選択しやすくなるってやつですね。

テストしてみる価値はあるかもしれませんね。

レストランの人気

「あのお店、新しくできたから空いてるかもよ!」

「あのお店、新しくできたのにあまり人がいないね、、」

「新しくできた」の捉え方、つまり基準値によって印象が変わります。

A大学がB大学に勝利!

「A大学がB大学に勝利!」と大学スポーツの新聞記事などで目にするかもしれませんが、読んで欲しいターゲット層がA大学に興味がある人だとすると、主語をA大学にした方がいいかもしれませんが、

注目度の高い競合校であるBにフォーカスすると「B大学がA大学に敗北。」とした方がいいかもしれません。

コピーライティングに興味を持った方へのおすすめ。

上記の通り、「表現方法」によって印象が変わることを実感できたと思います。

フレーミング効果を上手く利用すれば、意図してない結果を防ぐことができ、物事を伝える時に、メッセージを含ませることができます。

また、そのメッセージに気付くこともでき、裏で何を意図しているかが「みえてくる」かもしれません。

そんなスキルを活かした職業と言えば、「コピーライター」という職業があります。広告のコピーなどを考える人達です。

またキャッチコピーがかけると、自分で製品を作る時などに「コピーライターとしての視点」からも考えることができるので、少し役立つかもしれませんね。

そこでコピーライティングのスキルを高められる本をご紹介します。

※このリンクからAmazonで購入できます。

上記の本を読んだ感想を書いた記事を貼っておきますね。参考までに。

まとめ

フレーミング効果を活かした事例を「てんこ盛り」で記述しました。

何かそこからインスピレーションが湧いたりしたら幸いです。

またフレーミング効果を実感できたのでは??とも思います。さすがにたくさん例を挙げたので、「一個くらいは」お!と思ったのでは?(全滅だったらすみません。)

それではまた!