【CSS】疑似クラスの「:has()」の使い方!【分かりやすい】

しゅーた(@chibasyuta)です!

この記事ではCSSの疑似クラスの「:has()」の使い方について解説します。

このような方が対象です。

この記事の内容!

- そもそもセレクターとは何か?

- そもそも疑似クラスとは何か?

- 疑似クラスの「:has()」とは何か?

- 疑似クラスの「:has()」の使い方

それでは内容へ入ります!

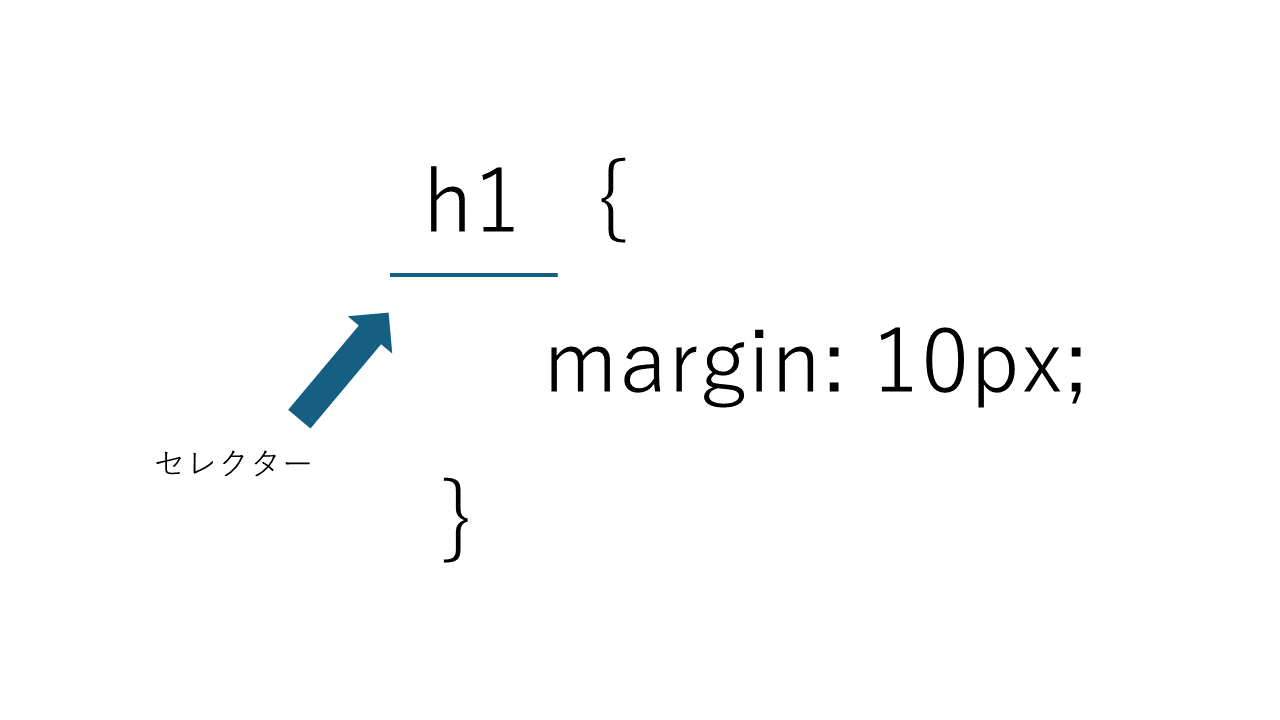

そもそもCSSの「セレクター」とは何か?

CSSの「セレクター」とは「どの要素にスタイルを当てるか?」を指定する箇所のことを指します。

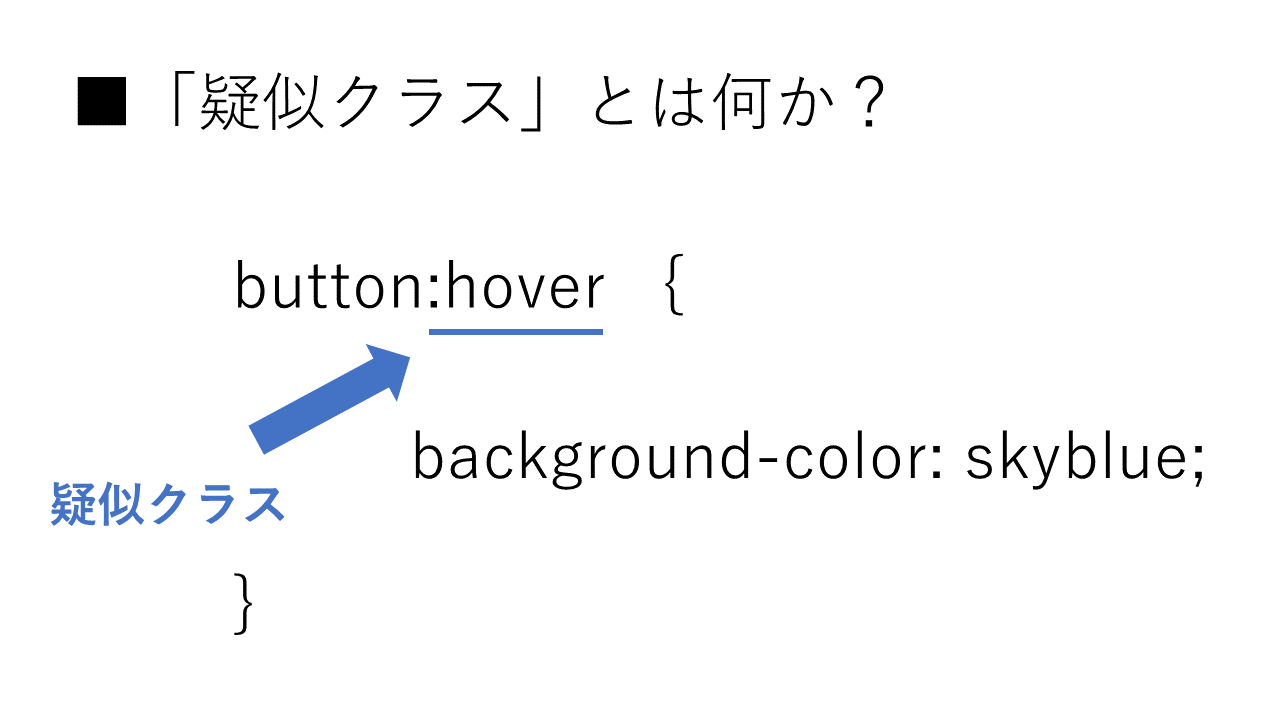

そもそも「疑似クラス」とは何か?(pseudo-class)

「疑似クラス」とは「要素の状態」の指定をすることができるセレクターです。

「:」コロンから始まるキーワードによって指定します。

また、「疑似クラス」は英語で「pseudo class」です。

「疑似クラス」の基本的な使い方について詳しくは下記の記事でまとめています!

【CSS】「疑似クラス」とは何か?丁寧に解説!【分かりやすい】

「:has()」とは何か?

「:has()」を使うと何ができる?

h2:has( p ) {

border-bottom: 3px solid #333;

}「:has()」を使うと「他の要素との関係性」を指定することによる要素の選択ができます。

なので「リレーショナル疑似クラス」とも呼ばれています。

例えば、「子孫要素にp要素を持つh2要素」のような指定ができます。

「:has()」の使い方!

引数に「相対セレクターリスト」を取る

section:has( + section, ~ h2, > img ) {

border-bottom: 3px solid #333;

}「:has()」は引数に「相対セレクターリスト」を取ります。

「相対セレクターリスト」とは「相対セレクター」による「セレクターリスト」のことですね。

「相対セレクター」とは「結合子」と「1つの独立したセレクター」からなるセレクターのことです。

例えば、「+ section」「~ h2」「> img」などが該当します。

「相対セレクター」は「結合子」と「1つの独立して有効なセレクター」だけで成り立っているものを指します。

「セレクターリスト」とは、「独立して有効なセレクター」をカンマ区切りで書くことで、複数のセレクターをまとめたもの、を指します。

「セレクターリスト」については下の記事で詳しく解説していますので、「セレクターリスト」についてさらに知りたい方はこちらをどうぞ!

【CSS】「セレクターリスト」について解説!【注意点についても】

引数には1つの「相対セレクター」でもOK

h2:has( + p ) {

border-bottom: 3px solid #333;

}引数には1つの「相対セレクター」でもOKです。

リストが1つしかない「相対セレクターリスト」と見なす感じですね。

実際にスタイルが当たるのは「左側」に書いた要素

h2:has( + p ) {

border-bottom: 3px solid #333;

}実際にスタイルが当たるのは「左側」に書いた要素です。

例えば、「h2:has( + p )」だと、()の中の条件を満たす「h2要素」に対してスタイルが当たります。

具体的には上の例だと、「一つ下の兄弟要素にp要素を持つ」「h2要素」が該当しますね。

1つでも「相対セレクターリスト」の中の条件を満たしていたらOK

section:has( + section, ~ h2, > img ) {

border-bottom: 3px solid #333;

}1つでも「相対セレクターリスト」の中の条件を満たしていたらOKです。

上の例だと「+ section」「~ h2」「> img」の全ての条件を満たす必要がある訳ではなくて、リストの中のどれか1つの条件を満たしていればOKです。

「:has()」の具体的な使い方!

CSSに用意されている結合子は4つ!

まずCSSに用意されている結合子は下記の4つです。

これらと一緒に「:has()」の使い方を解説していきますね。

CSSに用意されている結合子!

- 子結合子「>」

- 次兄弟結合子「+」

- 後続兄弟結合子「~」

- 子孫結合子「」

では一つずつ解説しますね。

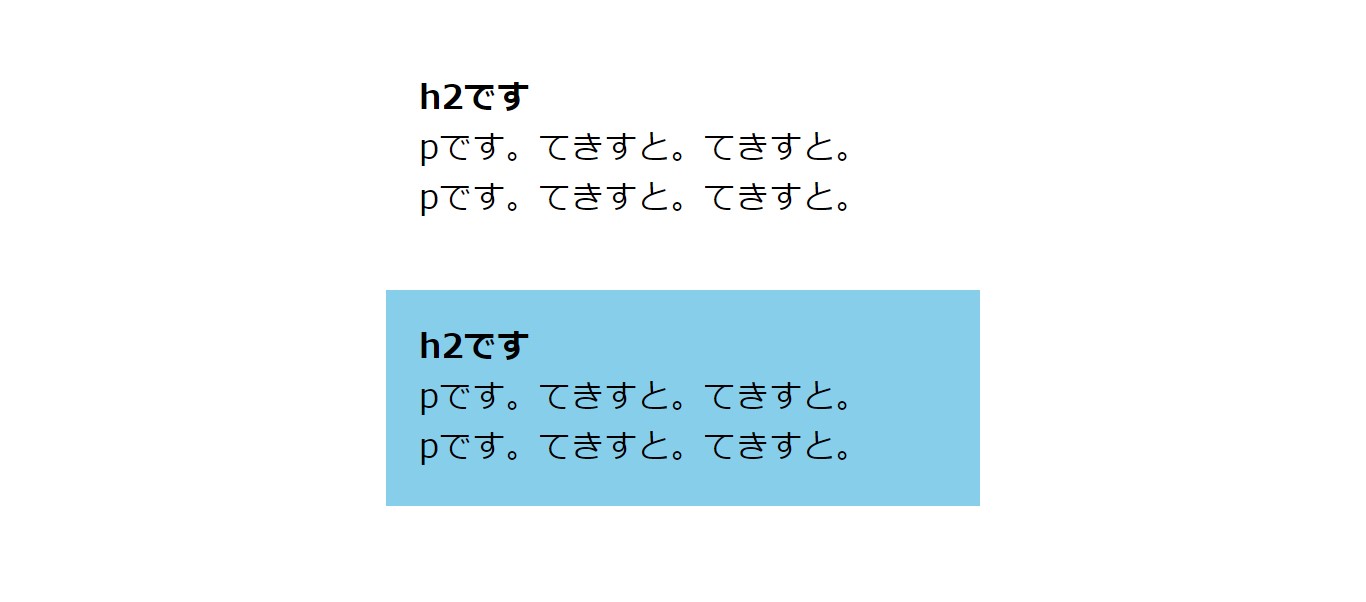

「:has()」に子結合子「>」を使う

<section>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

</section>

<section>

<h2>h2です</h2>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

</section>section:has( > h2 ) {

background-color: skyblue;

}「:has()」の引数に子結合子「>」を使うと「子要素に指定した要素を持つ」という条件になります。

子孫要素ではなく、子要素なので注意してください。

今回の例だと、2つ目の「section要素」が「子要素にh2要素を持つ」のでスタイルが当たっていますね。

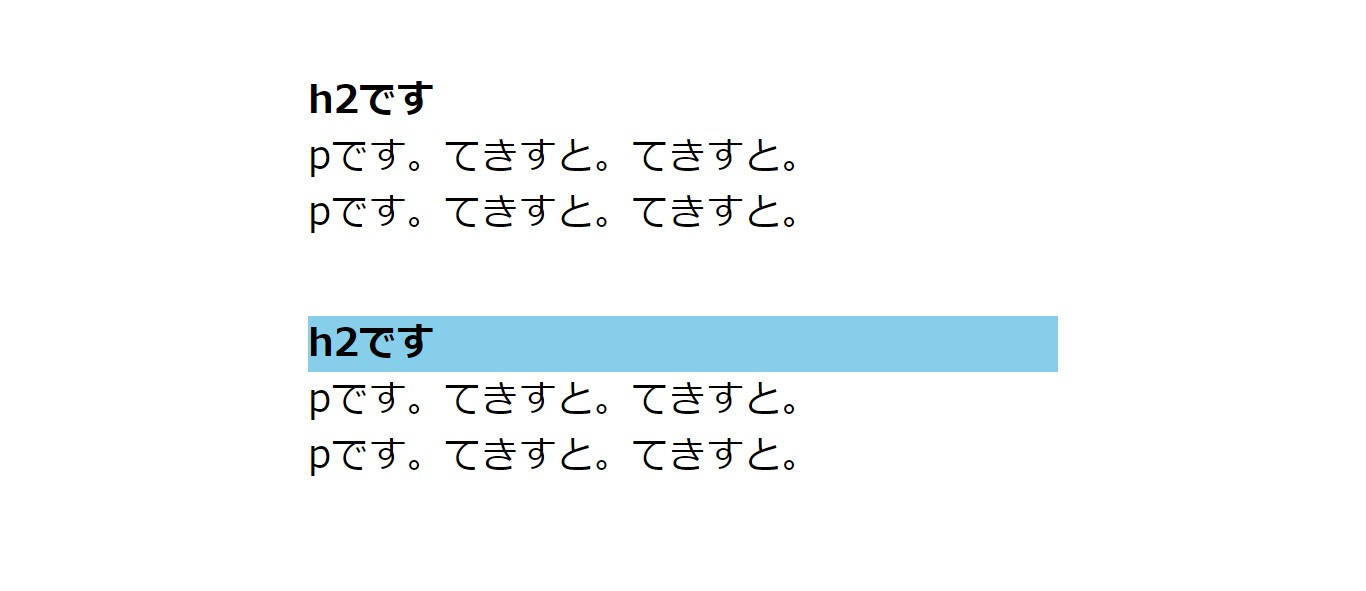

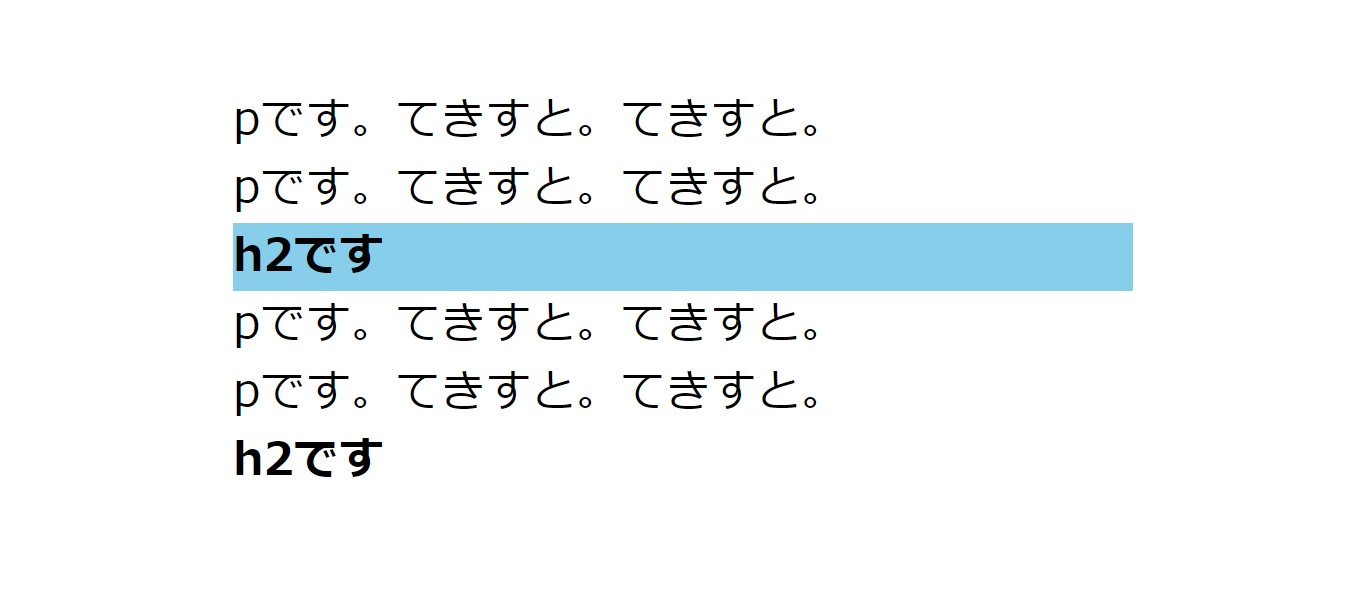

「:has()」に次兄弟結合子「+」を使う

<h2>h2です</h2>

<div>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

</div>

<h2>h2です</h2>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>「:has()」の引数に次兄弟結合子「+」を使うと「すぐ下の兄弟要素に指定した要素を持つ」という条件になります。

今回の例だと、1つ目の「h2要素」はすぐ下の兄弟要素が「div要素」なのでスタイルは当たっていなくて、

2つ目の「h2要素」はすぐ下の兄弟要素が「p要素」なのでスタイルが当たっています。

「:has()」に後続兄弟結合子「~」を使う

<div class="container">

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<h2>h2です</h2>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<h2>h2です</h2>

</div>「:has()」の引数に後続兄弟結合子「~」を使うと「以降の兄弟要素に指定した要素を持つ」という条件になります。

今回の例だと、1つ目の「h2要素」は以降の兄弟要素に「p要素」を持つのでスタイルが当たっています。

2つ目の「h2要素」は以降の兄弟要素に「p要素」がないのでスタイルが当たっていません。

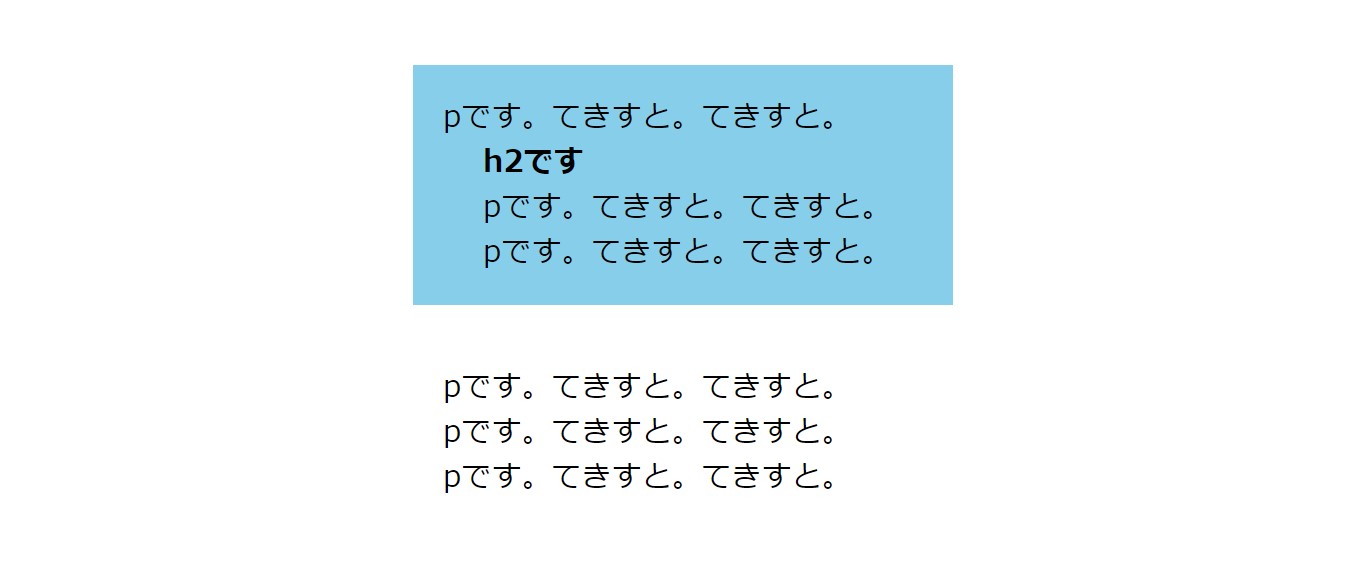

「:has()」に子孫結合子「””」を使う

<section>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<div>

<h2>h2です</h2>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

</div>

</section>

<section>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

<p>pです。てきすと。てきすと。</p>

</section>section:has( h2 ) {

background-color: skyblue;

}「:has()」の引数に子結合子「””」を使うと「子孫要素に指定した要素を持つ」という条件になります。

今回の例だと、1つ目の「section要素」が「子孫要素にh2要素を持つ」のでスタイルが当たっていますね。

ですが、2つ目の「section要素」は「子孫要素にh2要素を持っていない」のでスタイルが当たっていません。

結合子が省略された場合は子孫結合子「””」が入っていると見なされる

section:has(h2) {

background-color: skyblue;

}結合子が省略された場合は子孫結合子「””」が入っていると見なされます。

なので「section:has(h2)」と書いた場合は「h2要素を子孫要素に持つsection要素」という意味になりますね。

CSSで使える結合子について

【CSS】セレクターの「子孫結合子」について解説!【descendant combinator】

【CSS】セレクターの「子結合子」について解説!【child combinator】

【CSS】「次兄弟結合子」について丁寧に解説!【隣接兄弟結合子】

【CSS】「後続兄弟結合子」について解説!【subsequent sibling combinator】

参考リンク。

仕様書。

https://drafts.csswg.org/selectors/#relational

MDN。

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/:has

あわせて読みたい記事。

大学生が夏休みにweb制作で13万円稼ぐまでにやったこと。【経験談】

まとめ

CSSの「セレクター」とは「どの要素にスタイルを当てるか?」を指定する箇所のことを指す。

「疑似クラス」とは「要素の状態」の指定をすることができるセレクター。

「:」コロンから始まるキーワードによって指定する。

「:has()」はCSSの「疑似クラス」の1つ。

「:has()」を使うと「他の要素との関係性」を指定することによって要素の選択ができる。

なので「リレーショナル疑似クラス」とも呼ばれている。

「:has()」は引数に「相対セレクターリスト」を取る。

「相対セレクター」とは「結合子」と「1つの独立したセレクター」からなるセレクターのこと。

この記事が気に入った方は僕のTwitter(@chibasyuta)のフォローもお願いします!

それではこんな感じでこの記事を終わります!

ではまた!