【CSS】「擬似要素」とは何か?基本的な使い方を丁寧に解説!【分かりやすい】

しゅーた(@chibasyuta)です!

この記事ではCSSの「擬似要素の基本的な使い方」について解説します。

このような方が対象です。

この記事の内容!

- そもそも「セレクター」とは何か?

- 「擬似要素」とは何か?

- 「擬似要素」の基本的な使い方

それでは内容へ入ります!

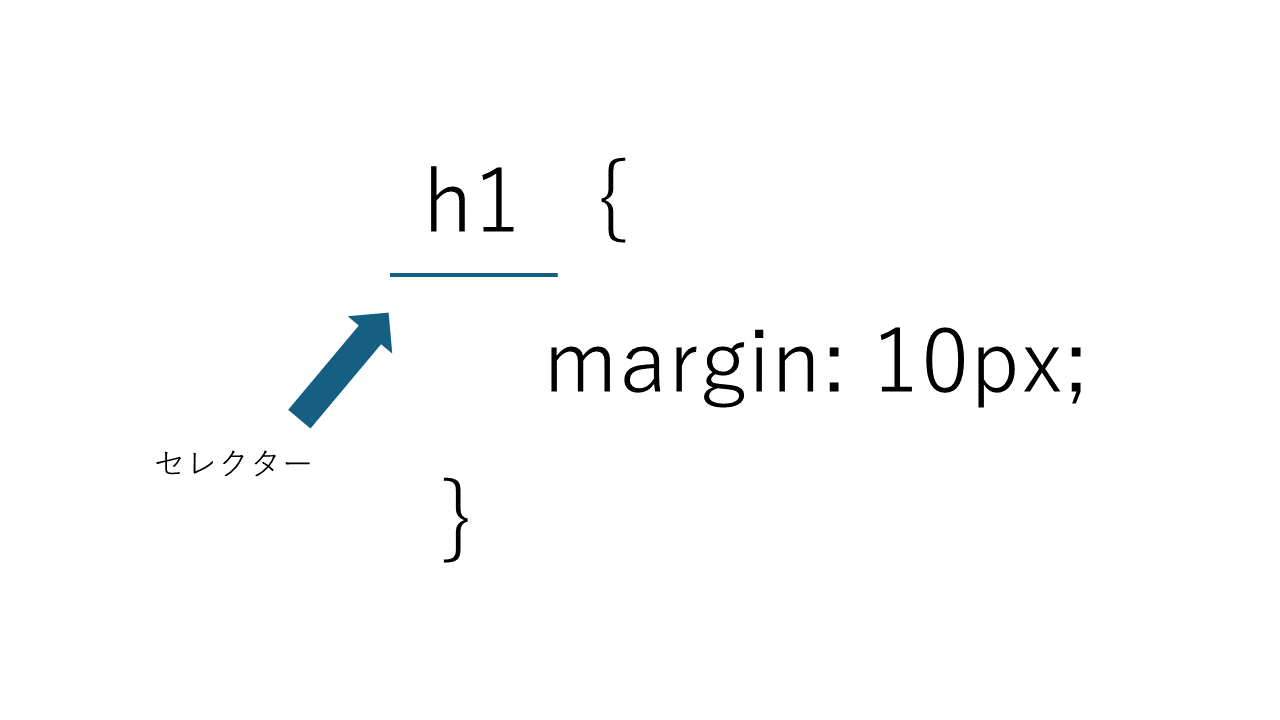

そもそもCSSの「セレクター」とは何か?

CSSの「セレクター」とは「どの要素にスタイルを当てるか?」を指定する箇所のことを指します。

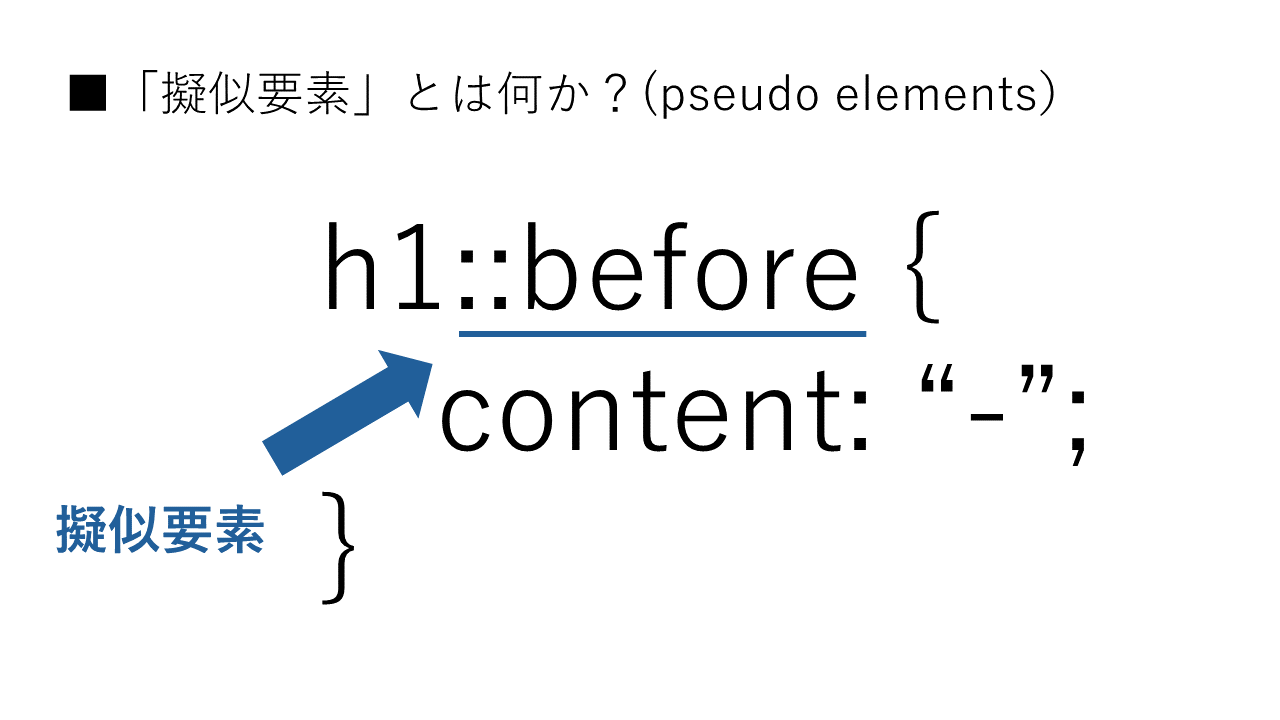

「擬似要素」とは何か?(pseudo elements)

「擬似要素」とはセレクターにつける「キーワード」のことです。

「擬似要素」を使うと、特定の要素の「特定の部分」にスタイルを当てることができます。

「::」2つのコロンから始まるキーワードですね。

また、「擬似要素」は英語で「pseudo elements」です。

「擬似要素」の基本的な使い方!

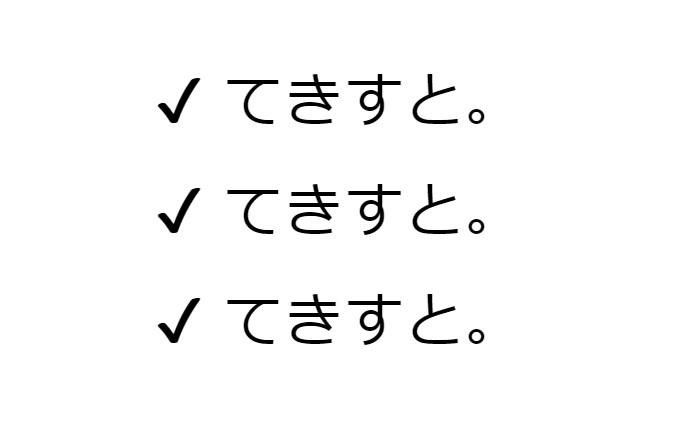

<p>てきすと。</p>

<p>てきすと。</p>

<p>てきすと。</p>p::before {

content: "✔ ";

}擬似要素の「::before」を使うと、選択した要素の最初の子要素に「擬似的な要素」を追加することができます。

簡単なテキストなどを追加することができるので便利です。

複数の「擬似要素」がCSSには用意されている

複数の「擬似要素」がCSSには用意されています。例えば下記のようなものがありますね。

こんな「擬似要素」がある!

- 「::before」

- 「::after」

- 「::first-line」

- 「::first-letter」

これらで全てという訳ではないですが、このように「複数の擬似要素」がCSSには用意されています。

個別の擬似要素の詳しい使い方については、個別の記事に書こうと思うので、もし興味があればそちらを読んでください!

「::」2つのコロンから始まる

p::before {

content: "✔ ";

}「擬似要素」は「2つのコロン」(::)から始まるキーワードです。

これは全ての「擬似要素」に共通する「擬似要素の書き方」なので覚えておいてください!

「要素の選択が終わった後」に「擬似要素」は書くことができる

p::before {

content: "✔ ";

}

p::before div { ×これはダメ!

color: pink;

}「セレクターの途中」に「擬似要素」を使うことはできません。

まず「要素の選択」をして要素が確定したらその後に「擬似要素」を書いてください。

「要素の選択」と「その要素のどの部分にスタイルを当てるのかの選択」は区別して書きます。

p::before:hover { ×これはダメ!

color: pink;

}

p:hover::before { 〇これはOK!

color: pink;

}「完全に要素の選択が終わってから」擬似要素を使うのはOKですが、途中で使うことはできません。

「p::before:hover」は擬似要素を使った後に、さらに「要素にマウスが乗っているもの」という要素の絞り込みを試みています。これは「完全に要素の選択が終わってから」擬似要素が使われていないので無効です。

それに対して、「p:hover::before」はまず「p:hover」の部分までで「要素の選択が完全に終わっている」ので、それに続けて擬似要素を使ってもOKです。

参考リンク。

仕様書。

https://drafts.csswg.org/css-pseudo/

MDN。

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

あわせて読みたい記事。

大学生が夏休みにweb制作で13万円稼ぐまでにやったこと。【経験談】

まとめ

CSSの「セレクター」とは「どの要素にスタイルを当てるか?」を指定する箇所のことを指す。

「擬似要素」とはセレクターにつける「キーワード」のこと。

「擬似要素」を使うと、特定の要素の「特定の部分」にスタイルを当てることができる。

「::」2つのコロンから始まるキーワード。

複数の「擬似要素」がCSSには用意されている。例えば下記のような擬似要素がある。

こんな「擬似要素」がある!

- 「::before」

- 「::after」

- 「::first-line」

- 「::first-letter」

「::」2つのコロンから始まる。

「要素の選択が終わった後」に「擬似要素」は書くことができる。

この記事が気に入った方は僕のTwitter(@chibasyuta)のフォローもお願いします!

それではこんな感じでこの記事を終わります!

ではまた!